小俣研究室の学生にお話を伺いました

2025年6月、小俣研究室の茂田井大輝さん(博士課程1年)に研究生活などのお話しを伺いました。

長岡工業高等専門学校(新潟県)出身

Q1:どのようにして研究室を決めましたか?

高専で太陽電池の研究をしていたので、近い分野の研究室を探していました。進学した先輩からも「東北大学はいいところだよ」って教えてもらって気になっていました。そのころ、X(旧Twitter)で、小俣研の硫化物太陽電池のプレスリリースを見つけたのがきっかけです。見学に行ったら、研究内容も希望通りでしたし、小俣先生や研究室メンバーの人柄や雰囲気、研究環境も良かったので、ここでなら楽しく研究ができそうだと思って決めました。

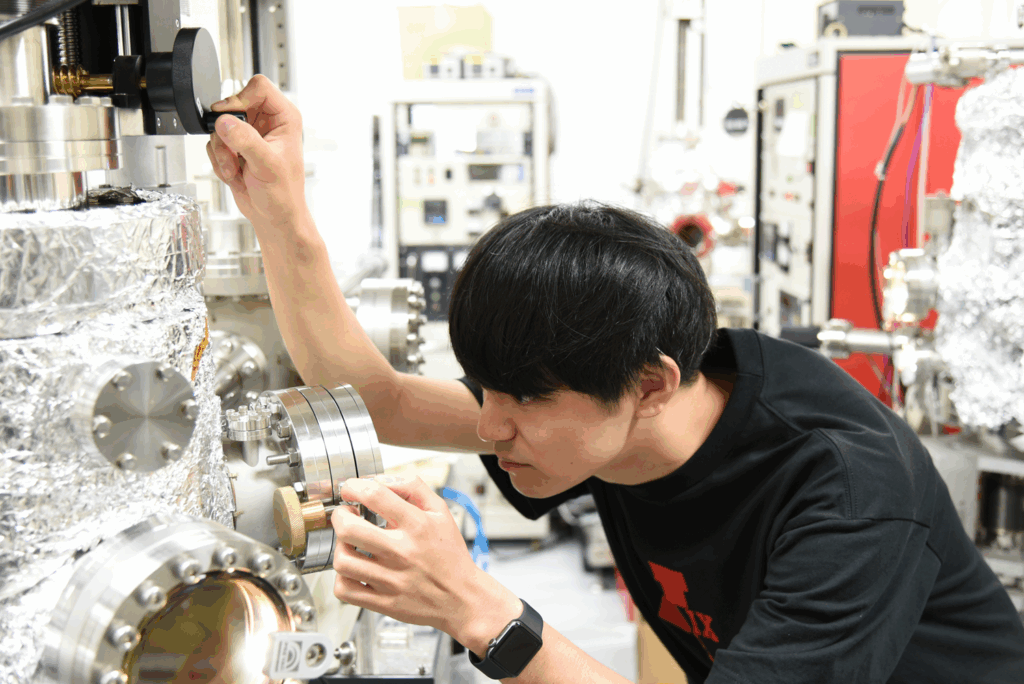

スパッタリング装置で硫黄プラズマを確認します

Q2:研究の楽しさ難しさはどんなところですか?

楽しさや難しいところは、たくさんあります。自分の研究成果が学会発表や論文という形で世に出た時は嬉しいですね。多くの方に興味を持ってもらえて「面白い!」と思ってもらえると、たくさん実験をしてきて本当に良かったと実感します。特に、企業に興味を持ってもらえた時には、自分の研究が社会の役に立つ可能性が評価されたのだと感じて、嬉しかったです。難しいところは、実験結果をどう解釈するかというところです。ゼミの発表で実験結果を考察したところ、先生から「そんなに単純?他の背景や原因も考えた?」と問われたことがあります。実験の結果を、いろんな視点から俯瞰してみることの難しさ感じました。

大気に触れさせたくない材料は、グローブボックスという酸素や水蒸気に触れない箱の中で取り扱います

Q3:オフタイムは何をしていますか?

映画が好きで、サブスクで名作といわれる洋画をたくさん観ます。歴史やカルチャーを知ることができて面白いですし、使われている音楽を調べて聞くこともあります。国際会議で海外の学生との共通の話題にもなりやすいですし、英語の勉強にもなるので、毎週1本くらいは観ています。ラジオとスニーカーと散歩も好きです。好きなスニーカーを履いて、アプリでラジオを聴きながら、仙台の市街地をよく散歩します。出身地の新潟と比べると仙台は気候が良くて歩きやすいです。

Q4:将来の目標について教えてください

研究職に就きたいです。研究の始まりから産業化までを10段階で表したときに、7や8を10にするような産業に近い研究よりも、0や1を、2や3にする研究が好きです。マスターでは産業に近い研究をしていたのですが、ドクターでは、0を1にするような新しいテーマに取り組む予定です。例えば、材料を作る新しい手法を提案するような、萌芽的な研究をやっていきたいので、どちらかというと企業の研究所よりも、大学や国の研究所や高専で、研究を続けていきたいです。

研究熱心な茂田井大輝さん

Q5:後輩たちへ研究生活のアドバイスをお願いします

研究を楽しむことが大切だと思っています。何でもいいので、小さな成功体験があると楽しくなると思います。実験がうまくいったとか、学会で賞をもらったとか、先生に褒められたとか、人それぞれです。運も必要ですし、最初からうまくいかないかもしれませんが、あきらめずに粘り強く取り組み続ける姿勢が最も大切だと思います。小さな成功体験を積み重ねて、前向きに、楽しみながら研究生活を送ってほしいと思います。

もう1つ大切なのは、研究が単なるルーチンワークにならないようにすることです。同じ作業の繰り返しでも、考えることをやめてしまえば、それは「研究」ではなく「作業」になってしまいます。常に「なぜこの実験をするのか」「何を確かめたいのか」と問い続けながら取り組むことで、研究生活はより意味のあるものになると思います。

研究室前で一枚

◆小俣研究室(原子空間制御プロセス研究分野)

◆学生インタビュー(石川さん)

取材日:2025年6月