2024年6月4日、東北大学多元物質科学研究所が所蔵する「透過型電子顕微鏡」と「表面電子顕微鏡」が、公益社団法人日本顕微鏡学会第1回「顕微鏡遺産」に認定されました。

「顕微鏡遺産」は、公益社団法人日本顕微鏡学会が創立75周年を記念して新たに導入した認定制度で、顕微鏡学の発展に大きく貢献したエポックメーキングな技術や製品を文化遺産として後世に伝えることを目的としています。

|

|

|

|

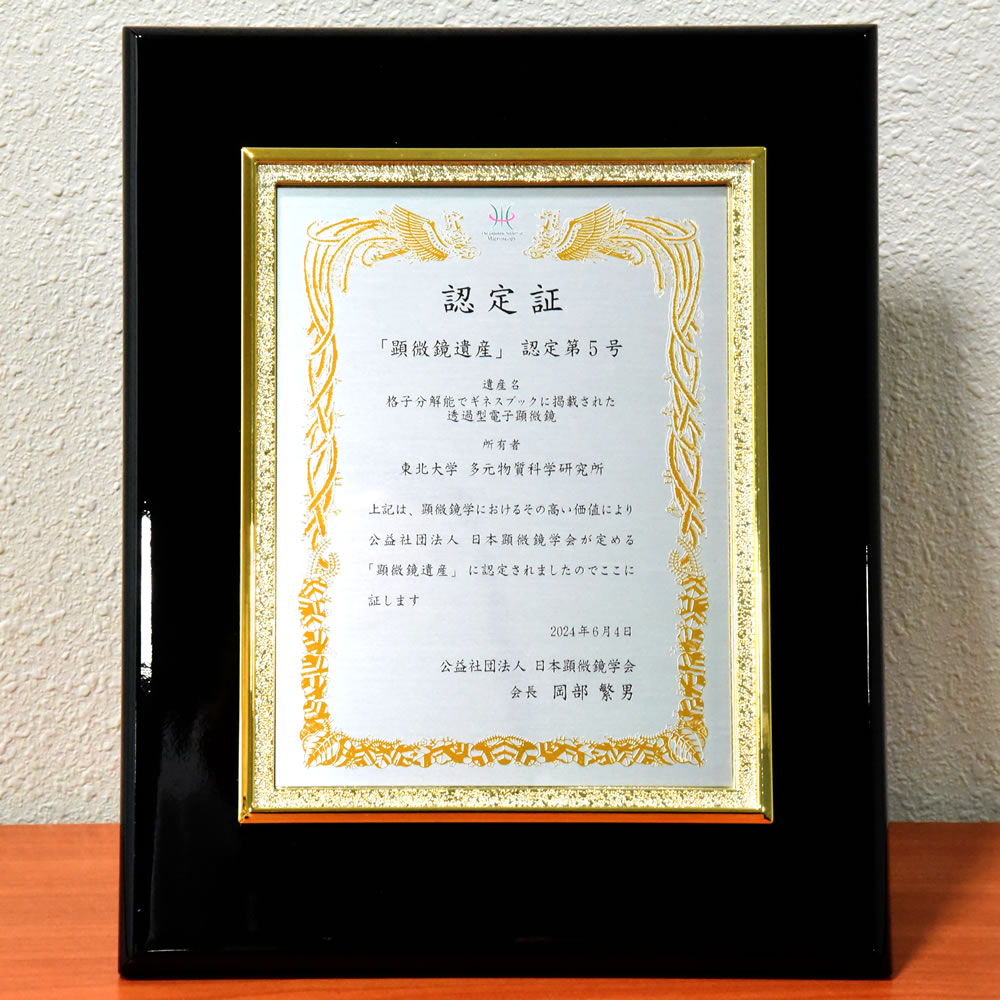

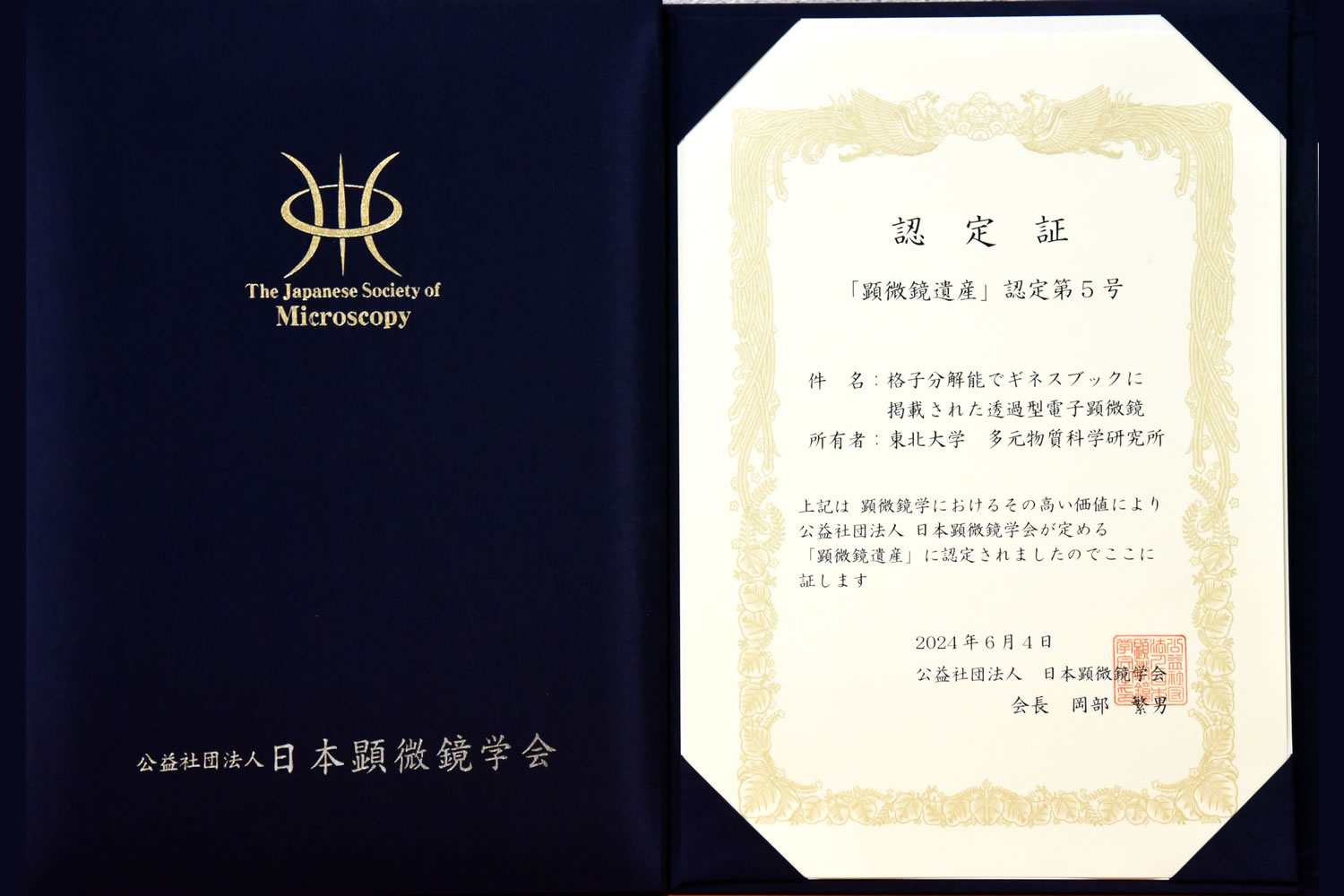

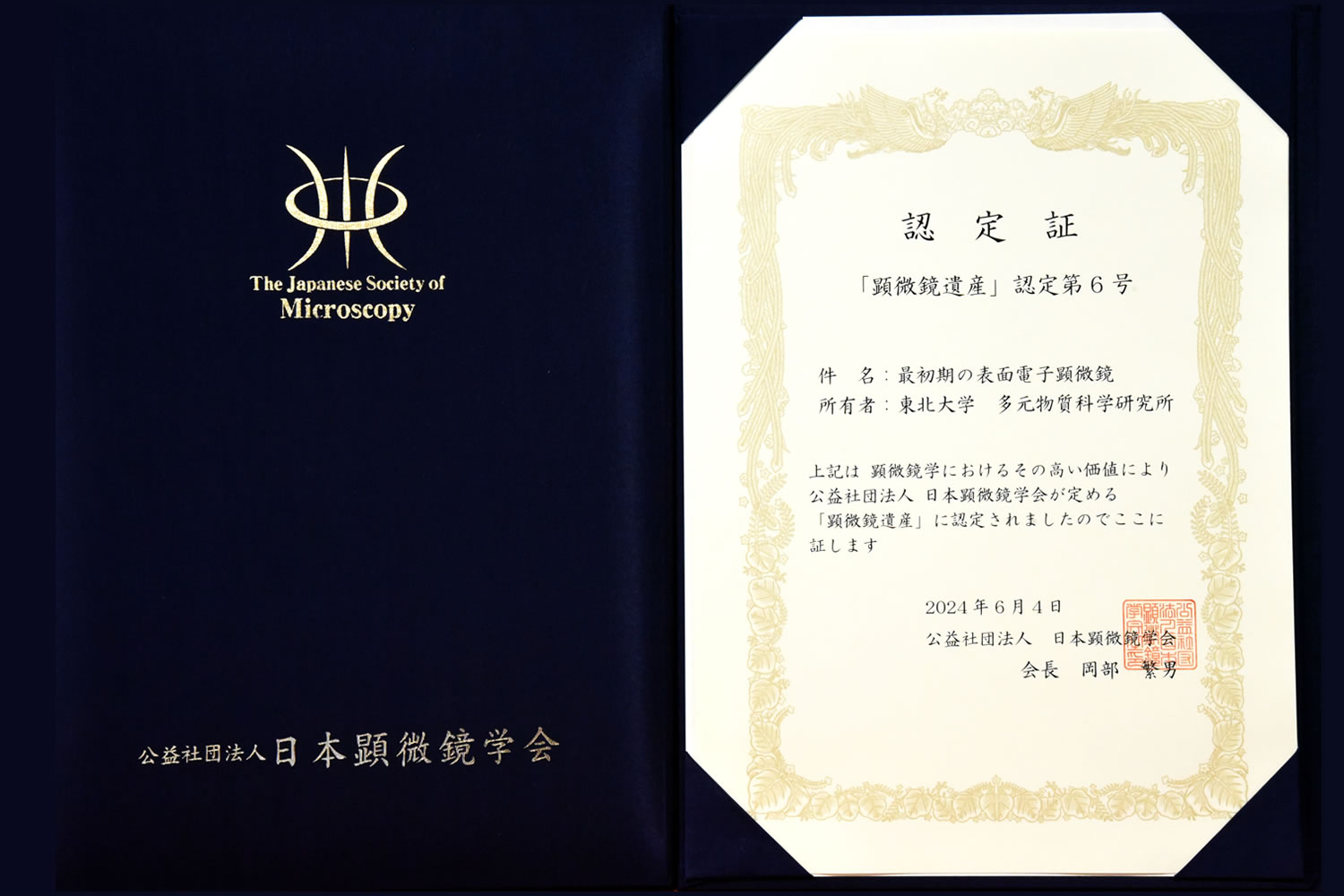

| 透過型電子顕微鏡盾(左)と認定証(右) | 表面電子顕微鏡盾(左)と認定証(右) | ||

■ 格子分解能でギネスブックに掲載された透過型電子顕微鏡|「顕微鏡遺産」認定第5号

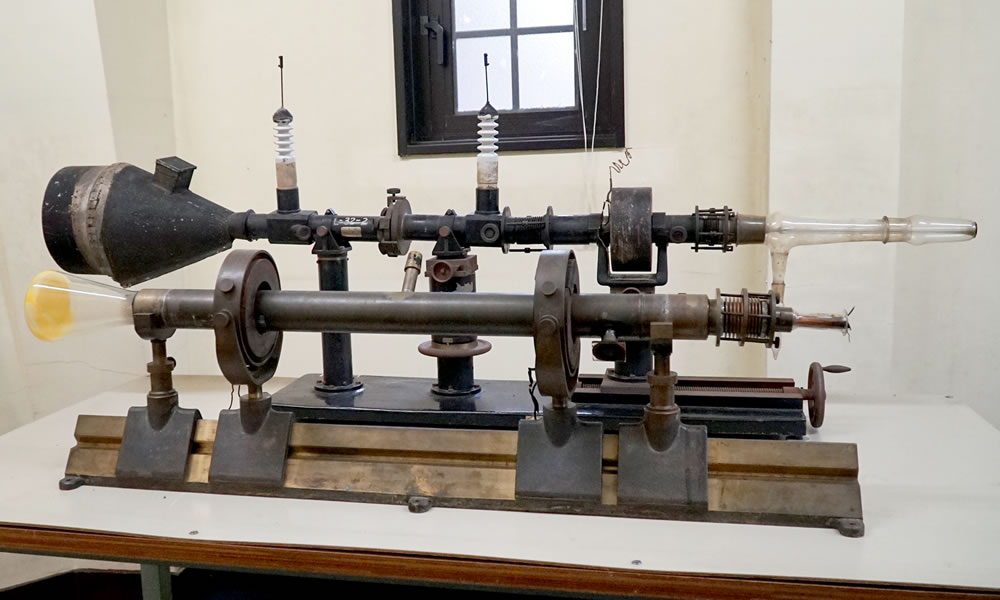

1966年2月に東北大学科学計測研究所に設置された日立製の透過型電子顕微鏡(TEM)HU・11B形。

東北大学多元物質科学研究所西1号館(旧科学計測研究所S棟)の玄関に保存、公開されています。

設置時の性能は、最高倍率18万倍、分解能4.5Aでしたが、矢田慶治博士(東北大学科学計測研究所教授、第8代所長)による改良が施され、大きく性能が向上しました。日比忠俊博士(東北大学科学計測研究所教授、第3代所長)が開発したポインテッドカソードを搭載して電子線の明るさと干渉性を向上させ、科学計測研究所で作製された磁場レンズを使用して最高倍率を引き上げたことにより、1969年に倍率47万倍、格子分解能0.88Å(0.088nm)を記録しました。これは当時の分解能の世界記録として1970年にギネスプックに掲載されています。ウルトラミクロトームを用いて作製したアスベスト繊維の超薄切片試料の高分解能観察等にも使用され、アスベスト繊維が同心円状や多重らせん状の構造を持つことを解明しました。

■ 最初期の表面電子顕微鏡|「顕微鏡遺産」認定第6号

1936年と1948年に東北大学において製作された2台の表面電子顕微鏡。

ほぼ当時の姿で東北大学多元物質研究所展示室に保存、公開されています。

2段の磁場型電子レンズを用いた電子顕微鏡(写真手前側)は、ドイツのルスカ博士(1986年ノーベル物理学賞)による世界最初の電子顕微鏡からわずか4年後の1936年に、大久保準三博士(東北大学科学計測研究所教授、初代所長)と日比忠俊博士(東北大学科学計測研究所 教授、第3代所長)により制作されたもので、Dr. M. Knollら(1932)のモデルを参考にしています。加速電圧2kV、倍率100倍で、ガラスフラスコの底に蛍光材を塗布した蛍光面に拡大像を投影し、それを35mmフィルムカメラで撮影するものでした。この装置により、酸化物カソードなどの電子線エミッションの観察が報告されています。

1段の磁場型収束電子レンズと2段の静電型電子レンズが採用された電子顕微鏡(写真奥側)は、1936年制の装置に引き続いて日比忠俊博士により東北大学科学計測研究所の工場で製作されたものです。より高い倍率での観察が可能となり、コラムと試料のアライメント機構が備わっていました。

問い合わせ先

TEL:022-217-5204