発表のポイント

・金属錯体を金属表面で薄膜化、高密度充填を実現することで、分子内部構造が自己組織的スリム化、非磁性分子が磁性分子に。

・価電子状態が揺動(3価⇔4価)することで知られるセリウム(Ce)金属を用いた。

・従来のスピンクロスオーバー研究に見られない、分子形状の機械的変化での磁性制御は分子スピントロニクス*1への応用が期待される。

概要

電子機器の心臓部にあたるエレクトロニクス素子は、シリコンなど重い元素の塊を削るトップダウンと呼ぶ手法で回路を作り、電子の電気の性質(電荷)を操作します。この素子の消費電力を大幅に下げ、同時に演算速度をけた違いに高めるため、電荷に加えて電子の磁石の性質(スピン)を併用するスピントロニクス素子の開発が精力的に進められています。スピントロニクス素子の開発にも多くは重い元素が用いられています。一方、物質の最小単位である原子や分子から組み立てるボトムアップと呼ぶ手法で、従来に比べてはるかに微細な分子エレクトロニクス素子の研究開発もおこなわれています。さらにその先で、原子や分子から組み立てる分子スピントロニクス素子への関心が高まっています。

東北大学多元物質科学研究所の米田忠弘教授、城西大学大学院理学研究科の加藤恵一准教授、東北大学大学院理学研究科の山下正廣名誉教授、物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点の荒船竜一主任研究員ら合同チームは、セリウム(Ce)原子を上下から環状化合物のフタロシアニン(Pc)配位子でサンドイッチした分子(CePc2分子)を用いて、もともと磁性を持たない分子が、金属表面上で薄膜を形成し表面で高い充填率を示す場合、自己組織的に内部構造を変化させ、その結果、磁性を発生させるという手法を開発しました。

セリウムは価電子揺動を示す原子として知られており、+4、+3のイオン状態のエネルギー差が小さく、状態間を行き来しやすいことが知られています。CePc2の分子の場合+4では磁性はありませんが、+3の場合にはセリウム原子と配位子のパイ軌道にスピンが偏極し磁性を示します。理論計算ではセリウムのイオン状態は2つのフタロシアニン配位子間の回転角度θに敏感であり、θ=45oでは非磁性ですが、θ=0oでは+3イオン状態となり磁性を持つことが予想されています。ただ分子結晶ではθ=45oのみが観察され、θ=0oのような角度の回転をどのように起こさせるかが困難でした。

本研究では金属上に分子の薄膜を形成した時、分子結晶では得られない高密度充填がなされ、その時に内部構造であるθを変化させることを見出し実現させました。CePc2分子を金(111)表面上に昇華法によって薄膜形成した場合、下部のフタロシアニン配位子が金表面でフタロシアニン独自の安定構造を取ろうとします。もし上部のフタロシアニンが分子結晶で見られるθ=45oを保って積層した場合、立体障害が生じ配位子が衝突してしまいます。この時、分子はθ=45oからθ=0oに配位子を回転させてスリムになることで、高密度の薄膜を形成しようとし、同時に分子に磁性が生じます。この自動的な分子の内部構造変化は、本研究において実験的に走査トンネル顕微鏡(STM)*2を用いて観測し、また局所的な磁性の発生もトンネル分光(STS)により近藤状態*3を検知することで確認しました。

薄膜中の分子の充填率変化で分子構造の変化が生じ、磁性を制御する手法は、今後スピン制御と情報伝達を結びつけるスピントロニクス材料の局所磁性制御法として情報処理やセンサー応用が期待されます。

この結果は、米国化学会誌『The Journal of Physical Chemistry C』オンライン版(2022年9月30日付け)に掲載されました。

▸プレスリリース本文(PDF)

詳細な説明

背景

分子の特徴を電子材料に活かした分子エレクトロニクスと磁石の最小単位である「スピン」の自由度を利用した情報処理を組み合わせた分子スピントロニクスに関心が高まっていますが、磁性を持った分子は、その実現のために最も重要なコンポーネントです。分子がその応用に資するためには、単に磁石の性質を有するだけでなく磁石としての性質(磁性)がオン・オフする能力が求められます。磁性の制御には、例えば鉄イオンについてスピンクロスオーバー現象*4が知られていますが、さらに簡便で局所的に磁性が変化する分子の発見と新しい機構が求められています。

成果

東北大学多元物質科学研究所の米田忠弘教授、城西大学大学院理学研究科の加藤恵一准教授、東北大学大学院理学研究科の山下正廣名誉教授、物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点の荒船竜一主任研究員ら合同チームは、セリウム原子を上下からフタロシアニン配位子でサンドイッチした分子(CePc2分子)を用いて、もともと磁性を持たない分子が、金属表面上で薄膜を形成し表面で高い充填率を示す場合、自己組織的に内部構造を変化させ、その結果、磁性を発生させるという手法を開発しました。

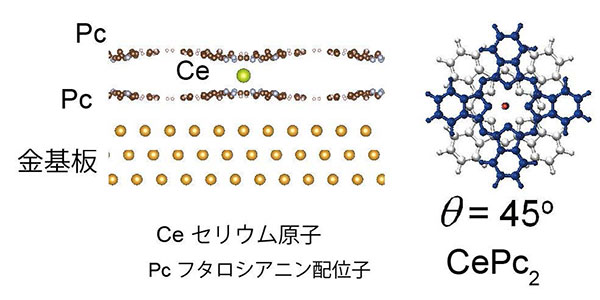

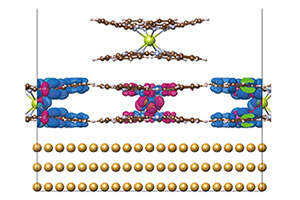

CePc2分子が興味深いのは、その構造と深く関係しています。図1に分子を上から俯瞰した図と、基盤に吸着した場合の横から見た図を示します。平面に近いフタロシアニンがセリウム原子を挟む形で配位しており、その2つのフタロシアニン間の角度θは、単独の分子やその結晶では45度です。θが回転し、0度となった場合、セリウムのイオン状態に変化が生じ、磁性が出現します。図2には私たちが計算したθ=45o、 θ=0oのスピン密度を比較し、スピンの分布を可視化したもので、上向き下向きのスピンの打ち、一方のスピンが支配的な場合色が濃く表示されています。θ=45oの場合には非磁性でスピンの偏りは見られませんが、θ=0oの場合にCeだけでなく配位子にも磁性が出現する結果を示しています。しかし、どのようにθ=0oを実現するかが課題でありました。そこで私たちは分子が基板の上で薄膜を作った時に基板との相互作用により分子結晶とは異なる分子整列を示すことを利用して磁性発現を制御する手法を開発しました。

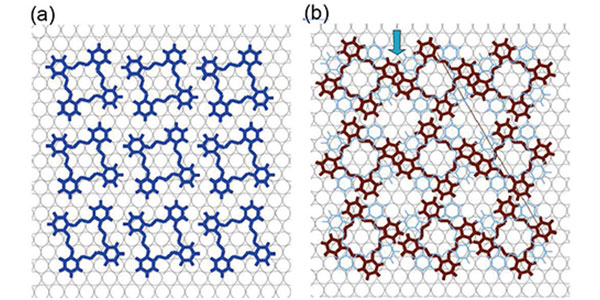

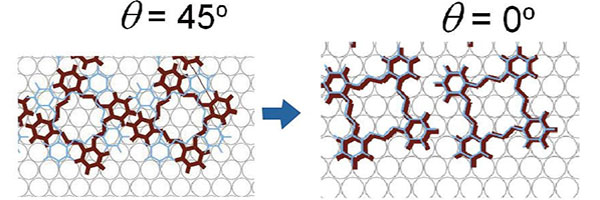

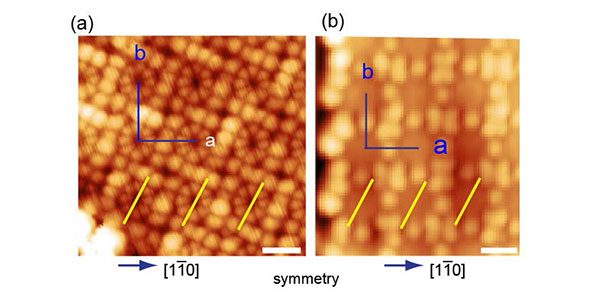

θ=0oを実現するために、金(111)表面を用意し真空昇華法によってCePc2分子を転写しました。フタロシアニン分子単体では、金(111)表面上で図3(a)に示すような構造を取り、エネルギーが最も安定であることが知られています。CePc2の下部のフタロシアニン配位子が図3(a)の構造を取った場合、分子結晶で見られるようなθ=45oで上部のフタロシアニンを重ねた場合、図3(b)に示すような吸着構造となります。しかし、この構造では矢印の部分で立体障害が生じて配位子の衝突がエネルギーを高くしてしまいます。そのため分子はθ=45oではなくθ=0oに変化しスリムになります。つまり図4に示すような内部構造変化が予想されます。実際にこの変化が生じていることは図5に示すようなSTM像から実験的に確認されました。

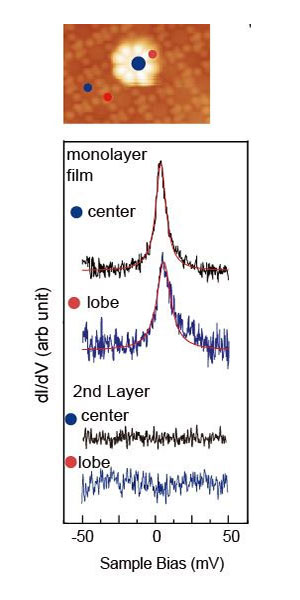

それでは、理論的にθ=0oの場合に予想された、分子がスピン偏極し磁性を有しているのでしょうか。

この検証は、局所的なトンネル分光により近藤状態を検知することで解析可能であります。実験結果を図6に示しているとおり、θ=0oの1層目に存在するCePc2分子は近藤状態が観察されますが、θ=45oの2層目の分子は近藤状態を示さず、非磁性であることがわかりました。これはフタロシアニンの間の回転角という、幾何学的な単純なパラメターを、分子充填の密度を制御するだけで変化させ、分子磁性が変化したという、従来のスピンクロスオーバー研究では試みられなかった新しい手法での分子磁性制御と言えます。

図1 CePc2分子のサイドビューと俯瞰図。上下のフタロシアニン配位子の相対回転角度は単独分子や分子結晶では45oである。

図2 スピン偏極を示す色分布。青または赤の濃い部分のスピン偏極が強く、磁性が生じていることを示す。上部分子θ=45oでは磁性が見られないが、下部分子θ=0oの場合磁性が生じていることがわかる。

図3 (a)金(111)とフタロシアニン分子が作る吸着構造。分子間には十分な間隔が得られていれ、エネルギー的に安定。(b)その上にθ=45oで上部のフタロシアニンを重ねた図。矢印で示す部分で配位子が衝突する立体障害が生じている。

図4 CePc2分子の重ね合わせθ=45oでは立体障害が生じるため分子が自己組織化的にθ=0oに回転した模式図。

図5 金(111)表面上に整列した1層目のCePc2分子。異なるバイアス電位、(Vs= -100 mV, (a), および Vs= -800 mV, (b))を用いており、(a)において内部構造が鮮明に観察される。黄色の線で示すように、すべての分子が同じ方向を向いていることからθ=0oに分子内部構造が回転していることがわかる。

図6 CePc2分子1層目(θ=0o)と2層目(θ=45o)で取得した近藤状態。前者の場合でのみピークが観察されており、次戦が存在することを示している。

今後の期待

磁場の制御にはさまざまな提案がなされてきましたが、機械的な「曲げる」という単純な動作で磁場が変化することは、ほとんど利用されていません。局所的な曲がりの制御は同じ層状物質のグラフェンではすでに盛んに行われ、グラフェン・オリガミという研究テーマとして、直接的には走査プローブ顕微鏡の探針でグラフェンシートをナノメータースケールで切り、片方を持ち上げて折りたたむ実験はすでに示されており、またナノリボンと呼ばれる短冊状の原子層の片方にのみ電場を印加して静電力で機械的な曲げを生じさせる手法も議論されています。同時に機能性分子の研究では光などの刺激で分子の形状が変化することは広く利用されています。それらと組み合わすことでナノスケールの原子層材料での一般的な磁場制御手法に発展すると考えられます。

論文情報

“Ligand Rotation Induced Oxidation State Change and Spin Appearance of the Bis(phthalocyaninato)cerium (CePc2) Molecule on the Au(111) Surface”

Islam Saiful1, Mohammad Ikram Hossain1, Keiichi Katoh2, Masahiro Yamashita1, Ryuichi Arafune3, Syed Mohammad Fakruddin Shahed4, and Tadahiro Komeda4*

1東北大学大学院理学研究科化学専攻、2城西大学大学院理学研究科、3物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点、4東北大学多元物質科学研究所

The Journal of Physical Chemistry C

DOI:10.1021/acs.jpcc.2c04234

用語説明

*1)スピントロニクス

電流・電圧により情報を処理する、電荷を基本とした従来の半導体デバイスにかわり、電子の磁気的性質(スピン)も利用する新たなエレクトロニクス技術。

低消費電力かつ高密度な磁気記録素子などの幅広い応用が期待され、近年注目を集める分野である。

*2)走査トンネル顕微鏡(STM)

先端が鋭い金属の探針を導電性のある試料に近づけ、両者に数V(ボルト)の電圧差を設ける場合、その間の距離が1nm(10億分の1m)以下になった時にトンネル電流が生じる。この電流は探針―試料間の距離に敏感であり、探針を走査することで原子分解能を持った顕微鏡像を得ることができる。トンネル電流は本質的に局所的で、その広がりは0.3nm程度しかない。

*3)近藤状態

古くから知られている希薄磁性合金において、ある温度以下で抵抗が上昇する現象を近藤らが理論的に明らかにし、現在、近藤効果と呼ばれる。孤立したスピンを伝導電子が磁気的にスクリーンして、一重項を作った現象を近藤状態という。トンネル分光ではフェルミ準位に高い状態密度が観察され、スピンの存在を示す検証材料として用いられる。

*4)スピンクロスオーバー現象

遷移金属イオンのスピン状態が、低スピン状態(d電子が、パウリ則による電子対形成によって不対電子スピンが少ない状態)と高スピン状態(d電子が、フント則により孤立しており、不対電子スピンが多い状態。)の間で変化する現象。

関連リンク:

走査プローブ計測技術研究分野(米田忠弘研究室)

東北大学

問い合わせ先

東北大学多元物質科学研究所

教授 米田忠弘(こめだ ただひろ)

電話:022-217-5368

E-mail:tadahiro.komeda.a1*tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学多元物質科学研究所 広報情報室

電話:022-217-5198

E-mail:press.tagen*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)