1. 次世代太陽電池材料の開発

1.次世代太陽電池材料の開発

1-1. SnS太陽電池

SnSはバンドギャップが1.1 eVで、安価で毒性のない元素からなるため、新しい太陽電池材料として期待されています。これまでのSnSを用いた太陽電池ではn型層にCdS等が用いられて来ましたが、その変換効率は高くても4%で、理論値(25%)には遠く及んでいません。本研究室では、高効率なSnS太陽電池を目指し、XPSによるバンドアラインメントの解明や、n型SnS薄膜の作製にとりくんでいます。

最近では、世界初のSnSホモ接合太陽電池、世界初のn型SnS薄膜の作製に成功しました。

Phys. Rev. Mater., 5, 125405 (2021) doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.5.125405

Solar RRL, 5, 2000708 (2021) doi.org/10.1002/solr.202000708

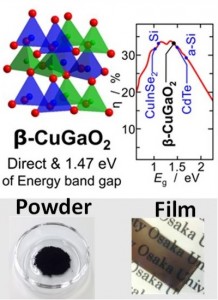

1-2. 全酸化物薄膜太陽電池

現在主流の太陽電池はシリコン(Si)を使って作られていますが、シリコンは間接遷移型半導体であるために光を吸収能力が小さく、太陽光を全て吸収するためには厚いシリコンを用いなければなりません。このため太陽電池パネルを作るには、たくさんのシリコンを必要とし、重い、原料コストがかかり価格が高くなる、などの課題があります。これを解決する太陽電池として、カドミウムテルライド(CdTe)やCIGS(Cu(In,Ga)Se2)などの直接遷移型化合物半導体を使った薄膜太陽電池があり、すでに市販されています。しかし、これらのカルコゲナイドと呼ばれるテルル(Te)やセレン(Se)の化合物は、大気中では酸化してしまうので、その製造には多くの電力を必要とする真空プロセスが必要となります。薄膜太陽電池に適した酸化物の半導体があれば、

・酸素には有害性がない

・酸素は地球上に豊富にある元素の一つ

・酸化物は大気中や水中で安定なものが多い

という特長を活かし、安全でかつ低価格な薄膜太陽電池を提供することができます。

私たちの研究室では、この目的に合う酸化物半導体を設計・探索し、β-CuGaO2という新物質を見出しました。β-CuGaO2のバンドギャップは、Si、CdTe、CIGSなどと同様に太陽電池の変換効率が最も高くなる範囲にあり、光の吸収能力もCdTeやCIGSと同水準の薄膜太陽電池に適した物質です。現在は、β-CuGaO2の薄膜化、電子伝導性の制御、p-n接合などの実験とともに第一原理計算による基礎物性の解明の進め、全ての材料を安定な酸化物で作る“全酸化物薄膜太陽電池”や“全酸化物LED”の実現を目指して研究を進めています。