- 脱硝触媒

- ボイラー、自家発電装置、燃焼炉等各種固定燃焼装置、金属エッチングなどから発生する窒素酸化物(NOx)の除去。還元剤としてアンモニアを使用する選択的還元法触媒。

- NOx(窒素酸化物) の分解反応触媒。炭化水素(HC)、CO、NOx の3成分を同時処理する三元触媒 =自動車触媒

- 光触媒

- 光触媒反応と光化学反応および通常の触媒反応は違う。一般的な光化学反応は反応する分子が光を吸収して光励起し化学反応を起こす。この場合、反応を推進する力は光エネルギー。一方、通常の触媒反応は分子が触媒上に吸着して活性化状態になり反応を起こす。このとき、反応を推進する力は熱エネルギー。光触媒反応は、まず光触媒が光を吸収して励起状態になり、その上に分子が吸着して活性化状態になって反応する。光触媒反応の基本的な推進力は光だが、光が関与しない、熱エネルギーによる触媒作用が含まれることが多くある。

- 脱硫触媒

- など

社団法人 日本機械工業連合会(広告577,平成12年2月4日掲載)によると、

触媒は、それ自体は反応を起こさずに、気体や流体などが化学反応を起こすのを助ける物質です。これまでも石油の精製や自動車の排ガス浄化に使われてきましたが、最近は環境問題に対する関心の高まりとともに、21世紀の快適環境を創造する切り札として「環境触媒」が注目を集めています。

これは、日本が世界に先駆けて提起した技術発想で、1)水処理、2)脱臭、3)排ガス浄化、4)防汚・抗菌・殺菌の4分野を中心に、生活・社会・産業環境のクリーン化に役立つ高機能の触媒を指します。現在の市場は推定で約2000億円ですが、2005年には10倍の2兆円規模に急成長すると予測され、多種多様な応用開発が進んでいます。とくに、光をあてるだけで反応活性を示す「光触媒」は、高温超伝導体の実用に比較されるほど革新的な触媒で、日用品から燃料電池まで幅広い用途で環境問題の解決に貢献すると期待されています。

とのことである。

詳しくは講義資料を参考にすること。

講義では界面活性剤を例にとって述べた。

界面活性剤とはなにか。

水と油のように、似ていない物質はそのままではまざらない。ところが、界面活性剤を入れると、水と油の境目(界面)に働いて、水と油を仲良くさせる。お互いの反発しあう力が弱まるので、水と油がまざるようになる。

界面活性剤は、ひとつの分子の中に、油となじみやすい部分(親油基)と水になじみやすい部分(親水基)の両方をもっている。そのため、親油基は汚れや衣類と結びつき、親水基は水と結びついて、汚れや繊維のすき間に水がしみ込み、汚れを水の中へ取り出すことができる。

界面活性剤の分子の大きさは1mmの約50万分の1。

- 界面活性剤の4つの性質

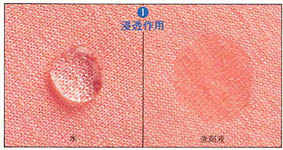

- (1)浸透作用

水は分子同士が引き合う力が大きいため、水にぬれにくいウールなどの繊維を水の中に入れても、繊維のなかに水はなかなか入らない。ところが、水に界面活性剤を加えると、この力(界面張力)が下がり、繊維の表面と界面活性剤溶液がなじみやすくなるため、繊維のなかに水は簡単に入っていく。- (2)乳化作用

水に油を混ぜても、油は上、水は下と分離してしまうが、界面活性剤を加えると、親油基が油の粒子に吸着するため、油は界面活性剤の分子にとりかこまれ、小滴となって水中に散らばって、水と混じりあった状態になる。洗濯物の汚れを包み込むのはこの作用。- (3)分散作用

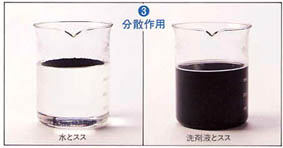

ススのような粉状の固体を水に入れた場合も、混ざり合わずに表面に浮かんでしまうが、界面活性剤を加えると、ススの粒子が界面活性剤の分子にとりかこまれて、細かな粒子になり、水中に散らばる。洗濯物から汚れを水中に引き出すのも、この作用。- (4)再付着防止作用

水面にススが浮かんだ状態のところに布を入れると、布にススが付いてしまうが、界面活性剤を加えると、ススが水中に分散し、布を入れても、布にススは付きにくくなる。洗濯物に汚れが再付着しないのも、この働きがあるから。

界面活性剤を水に溶かすと、疎水基の部分は水となじみにくいので、水から逃げようとする。 そうして、水の表面では、疎水基を空気のほうに向けて並ぶ。また、容器と水との境目では、疎水基を容器のほうに向けて並ぶ。 水の中に油や固体があれば、それに疎水基を向ける。

このように、界面活性剤は、水と空気の境目や、水と固体の境目、水と油の境目のような界面に吸着するという性質がある。 界面への吸着の結果、界面の性質が変化する。

界面の性質の変化のひとつに、表面張力の低下がある。 表面張力というのは、簡単にいえば、水滴が丸まろうとする力、つまり、界面の面積をできるだけ小さくしようとする力のこと。 この表面張力が小さくなると、水滴があまり丸まらずに広がるので、ものが濡れやすくなり、 洗うためには都合のよい状態になる。

界面活性剤の濃度を上げていくと、表面張力がだんだん小さくなっていく。 そして、さらに濃度を上げていくと、ついには界面がすべて界面活性剤の分子に覆われてしまい、 これ以上界面に吸着できなくなる。

界面活性剤分子がこれ以上界面に吸着できなくなってから、さらに界面活性剤の濃度を上げるとどうなるか。

水から逃げようとする疎水基は、もう吸着できる界面がないので、疎水基同士で集まって水を避けるしかない。こうして、界面活性剤分子は、疎水基を内側に、親水基を外側(水のある側)に向けて、集まりはじめる。 この界面活性剤の集合体をミセルと呼ぶ。そして、ミセルができはじめる濃度を臨界ミセル濃度(critical micelle concentration、略してc.m.c.)と呼ぶ。

ミセルは、中心部が疎水性、つまり油となじみやすい性質であるので、水に溶けにくい油性の物質を、ミセルの内部に取り込むことができる。この現象を可溶化と呼びます。 可溶化は、洗浄に寄与する界面活性剤のはたらきの一つ。

界面活性剤は、その化学的な性質から下のようにまとめられる。

陰イオン系…水に溶かすと解離して界面活性作用を持つ部分がマイナスイオン。洗浄力がもっとも高く、洗剤に使用される。

陽イオン系…水に溶かすと解離して界面活性作用を持つ部分がプラスイオン。殺菌剤や帯電防止剤として使われる。逆性石けんもこの一種。

両性イオン系…溶液がアルカリ性のときは陰イオン系と同じ、溶液が酸性のときは陽イオン系と同じ作用を示すもの。殺菌作用として使われろ。

非イオン系…水に溶かしてもイオンにはならない界面活性剤。起泡性がある。

それぞれの種類はここ(pdfファイル)

- 用途別

- 洗浄剤…洗濯用、台所用、シャンプー、歯磨き

- 起泡剤…洗浄用、歯磨き

- 乳化剤…化粧品、マヨネーズ、チョコレート

- 浸透剤…薬、農薬

- 溶化剤…化粧品

- 分散剤…海への油流出事故などに使用

- 柔軟剤…柔軟仕上げ剤

- 緩染剤…染料への添加、毛髪染料剤への添加

- 展着剤…農薬

- 殺菌剤…リンス剤

- 帯電防止剤…化繊の帯電防止

環境問題は速度論の世界である。

従って、速度論による解析を行うことで、種々の環境汚染あるいは環境浄化のプロセスを明らかにすることができる。

その上で、特定の反応あるいは現象の速度を制御することで、環境汚染の防止、あるいは環境浄化の推進をおこなうことが可能となる。

たとえば、ダイオキシンの発生は低い温度での燃焼によるところが大きいので、燃焼温度を上げて効率的な燃焼をするようにする、などである。