カルシウムは、なぜ、あかんのか?

カルシウムやマグネシウムは、水の硬度と関係していて、水の味(みたいなもの)を左右する。

硬水とは、英語でhard water。文字通り硬い水だが、やれ豆を煮た時に硬くなるから、とか、洗濯には使えないhard to washだから、とか、種々の語源で諸説があるようだが、実際には、溶けているカルシウムイオン濃度と、マグネシウムイオン濃度で表した、硬度をもとに、軟水、硬水、などと分けているに過ぎない。

実際に実感することとなるのは、おそらく、スケールの発生ではないか。

やかんで蒸発させて水分をを飛ばしたり、冬加湿器のところについたり、コーヒーメーカーの水の出口についたり、と、白い固体生成物=スケールが、最もなじみのある、硬水、ということであろう。

そう、温泉にいくと、湯の沸きだし口についているスケールも、硬水の原因とされる、炭酸カルシウムである。右は、以前青色~青白色~白色に変化した、鳴子温泉菅原旅館の沸きだし口である。

このスケールは非常に細かく、お湯によく分散する。

|

右は、菅原旅館の温泉にレーザーを当てたところで、緑色の線がくっきりとよく見えるが、こうしてくっきりと見える場合は、(1)分散固体が非常に細かい、(2)よく分散している、ことがいえる。 右は、菅原旅館の温泉にレーザーを当てたところで、緑色の線がくっきりとよく見えるが、こうしてくっきりと見える場合は、(1)分散固体が非常に細かい、(2)よく分散している、ことがいえる。

|

さて、温泉水が青色を呈するのは、小さな炭酸カルシウム粒子が分散したからだ、と思っていて、小さいな粒子だと、レイリー散乱によって青色になるのだろう。つまり、海が青く見えること、空が青く見えることと同じ理由である。 さて、温泉水が青色を呈するのは、小さな炭酸カルシウム粒子が分散したからだ、と思っていて、小さいな粒子だと、レイリー散乱によって青色になるのだろう。つまり、海が青く見えること、空が青く見えることと同じ理由である。

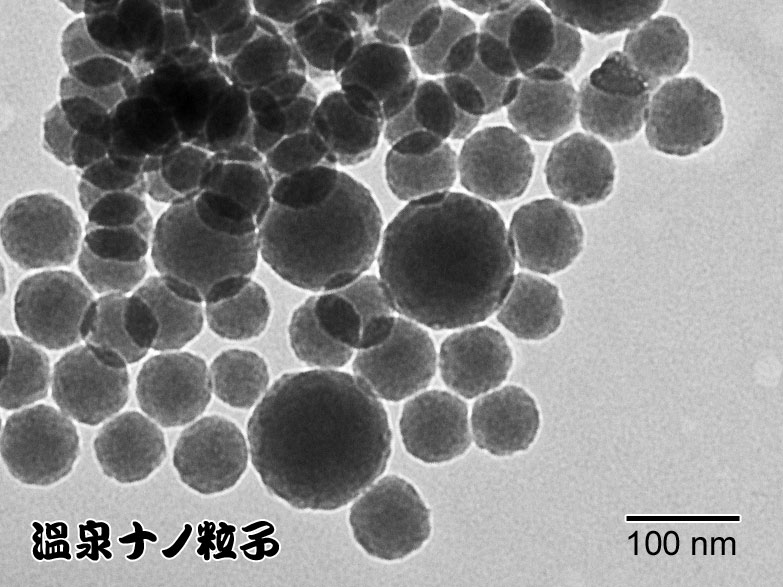

その粒子のTEM写真が右の通りである。

粒子は、炭酸カルシウムからできていると、考えている。

|

だいぶ脱線してしまった、では、硬水と、軟水とはなんなのか。また、硬度とは何かを、化学的に説明しよう。

硬度について

硬度とは水中に含まれている、カルシウムとマグネシウムの量だけ、を数値化したものである。

カルシウムとマグネシウム以外のものは無視である。ナトリウムがいくらたくさんあっても、計算には入らないのである。あるいは、鉄や亜鉛がいっぱいあっても、無視なのだ。

一般に硬度は、CaCO3換算量として、1リットル中に何mgあるか、という指標で表す。

マグネシウムMgは、CaCO3に、同じモル量あるとして、換算する。

つまり、実際に、液中にCaCO3という状態で存在していなくてもよく、カルシウムとマグネシウムの1リットル中の濃度(mg/L)がわかれば、等モル変換(化学でよく使うが、同じモル数あるとしての換算)して、硬度を出す。

実際の式は次の通り。

【CaCO3の分子量は、100.086 g/mol 、Caは(原子もイオンも同じ)40.078 g/mol 、Mgは(原子もイオンも同じ)24.3049

g/mol 】

硬度 mg/L = [Caカルシウムイオンの濃度 mg/L]÷40.078×100.086

+ [Mgマグネシウムイオンの濃度 mg/L]÷24.3049×100.086

となる。

たとえば、らどん温泉源泉では、Caが7.4mg, Mgが0.1mgなので、この数値を上に入れると、硬度は、18.89 mg/Lとなる。

硬水と軟水の定義

この硬度の数値によって、硬水と軟水に分かれるのだが、次のように分類される。

【WHO(世界保健機構)の飲料水水質ガイドライン】

軟水 = 硬度 0 - 60未満

中程度の軟水(中硬水) = 60 - 120未満

硬水 = 120 - 180未満

非常な硬水 = 180以上

ちなみに、エビアンは硬水として知られているが、その硬度は、304であり、非常な硬水と分類される。ヴィッテルは硬度315、海洋深層水は硬度1000くらい、その他水広場には硬度別ミネラルウォーターの一覧があるので参考にされたい。当然これらの水は湯沸かしポットや、コーヒーメーカーで使うと、スケール(炭酸カルシウムや炭酸マグネシウム)が出るので、注意したい。なお、このスケールはクエン酸を加えると、カルシウムやマグネシウムに対して炭酸イオンよりも配位しやすい(キレートとかいう。化学結合というまでの強固なものではない)ので、クエン酸カルシウムやクエン酸マグネシウムとなって、溶ける。クエン酸は薬局で売られているが、レモンやグレープフルーツの中に入っているあの酸っぱいやつである。

各温泉水の比較

さあ、そうすると、各温泉水で比較ができる。

| |

硬度 |

種別 |

| 玉鳴号 |

9.7 |

軟水 |

| らどん温泉源泉 |

18.9 |

軟水 |

| 三之亟 |

33.7 |

軟水 |

| ゆさや |

18.8 |

軟水 |

| 高友ラムネ |

68.2 |

中硬水 |

| 馬場温泉 |

85.1 |

中硬水 |

| 嬉野・和多屋別荘 |

18.9 |

軟水 |

| 嬉野・大正屋椎葉 |

116.9 |

中硬水 |

東京都の水道が、硬度10~100ということであるので、玉鳴号をはじめ、らどん温泉源泉も、軟水ということで、引用許可が得られれば、最適の飲料水ということにもなろう。

また、スケール析出という意味でみると、玉鳴号は10を下回っており、コーヒーメーカーでも薬缶でも、、湯沸かしポットでも、スケールが出ることがなく、最適の弱アルカリイオン水ということがいえる。 |